序章 デジタルネイチャーからマタギドライヴへ|落合陽一

『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』刊行から2年余。いよいよメディアアーティスト・工学者である落合陽一さんの連載がスタートします。

ユビキタス化した情報テクノロジーが世界を再魔術化していく原理を読み解いた初の単著『魔法の世紀』、その力がもうひとつの「自然」となって社会を変えていく未来像を描いた『デジタルネイチャー』につづく本連載では、そこで生きていくための新たな人間像やクリエイティビティの在り方を模索します。

序章では、第3のコンセプト「マタギドライヴ」に至る道筋について語ります。

落合陽一 マタギドライブ

序章 デジタルネイチャーからマタギドライヴへ

「魔法の世紀」に汎化してゆく「デジタルネイチャー」

新しい連載を始めるにあたって、私の最初の本である『魔法の世紀』以来の議論を振り返っておきたいと思います。

同書のコアにある考え方、その着想のヒントは、自分のメディアアート表現にありました。映像のようであって物質であるもの、あるいは物質のようで映像であるものというように、両者のはざまにある、どちらともつかないものについての思考です。おそらくそこから、バーチャルとリアルの垣根を越えた表現や、次世代志向のコンピューティングが見つかっていくだろうと、博士課程のころからずっと考えていました。

その裏側には、計算機というテクノロジーが、全貌を理解不可能なブラックボックスとして現実世界に浸透しているという状況があります。つまり、計算機が生成するCGのような物質を伴わない映像が実世界指向のインターフェースで物質のように扱えるようになったとき、もはやそれは魔法のような奇跡に近いものとして多くの人々に経験されることになる。VRの開祖アイヴァン・サザランドも世界初のヘッドマウントディスプレイに関する論文の中で、アリスの世界のように物質を操れる部屋のような概念を究極のディスプレイと表現していますし、アーサー・C・クラークの有名な法則「十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない」とも言われていることもあります。しかし、その裏側にはブラックボックスによる世界の再魔術化があり、虚構と現実の区別がつかない(人の感覚器の意味でも、フェイクニュース的な意味でも、仕組み自体という意味でも)魔術の中に身を置くことになる、という議論をはじめました。

そこから、第二次世界大戦を契機に生まれたコンピュータ技術の歴史をひも解きながら、映画やテレビジョン放送といった映像技術が近代国民国家の統合装置として機能した「映像の世紀」たる20世紀の世界が、いかに技術と芸術の交錯を通じて再魔術化されて塗り替えられてきたのか。そうした21世紀という時代の変化を、「魔法の世紀」と名付けました。

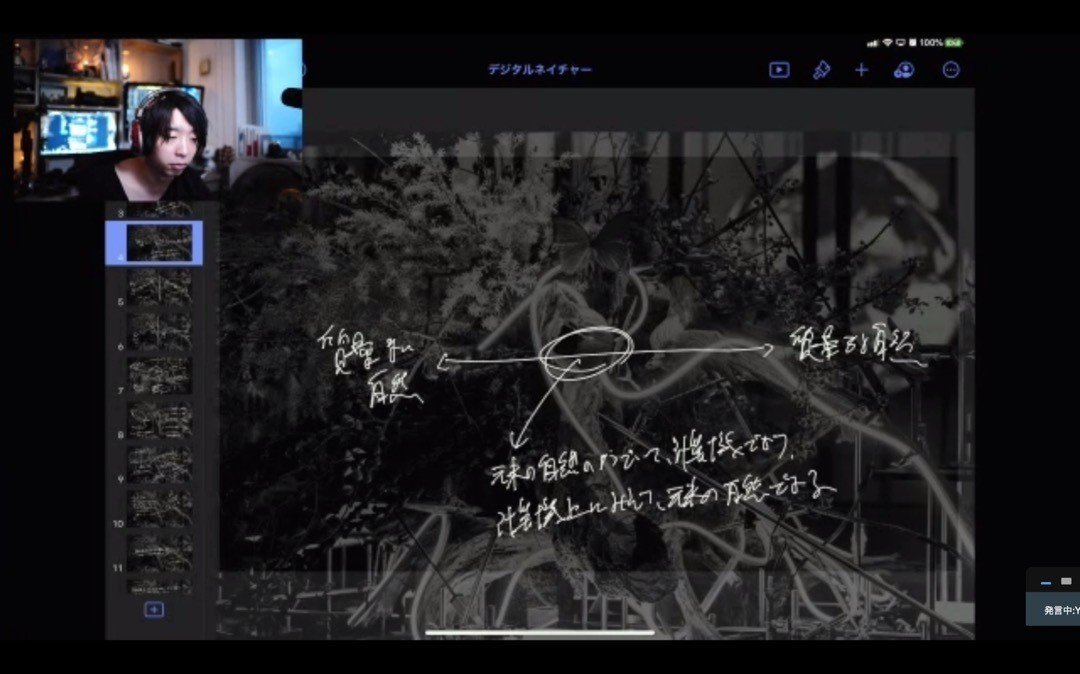

この『魔法の世紀』という本の最後に出てくるのが、「デジタルネイチャー」という考え方です。

それは、映像と魔法を対峙させたこの本において、映像と物質の垣根を越えた先に生まれる新たな自然観を考えたものです。映像というものが質量のない自然の写し絵だとすれば、いま計算機の力が現出させているのは、質量をもつ元来の自然そのものに近づく何かになります。現実に出てくることもあれば、引っ込むこともある。触ろうとした瞬間に消えてしまうこともあれば、実際に物質的な価値を持っていたりすることもある。質量のある自然と質量のない自然の二つの自然が横たわり、双方の姿を変えようとしている。

実際のコンピュータ技術としては、例えばユビキタスコンピューティングやIoT、サイバーフィジカルシステム、あるいはアイヴァン・サザランドが提起したアルティメットディスプレイなどを通じて、それは具現化されています。つまりは、コンピューター上でどのように理想の世界を再現するかという試みと、この世界をどのように大量のコンピューターで覆っていくかという試みが合流したところに、元来の自然とは異なる新しい自然が生まれているのではないか。このビジョンを本格的に展開したのが、前著『デジタルネイチャー』でした。

こうした考え方に基づいて、筑波大学で2015年からデジタルネイチャー研究室を主宰していたのですが、その後2017年から大学としてデジタルネイチャー推進戦略研究基盤が発足し、2020年にはデジタルネイチャー開発研究センターが設立されました。

ここにきてデジタルネイチャーの像はより明確化していて、ユビキタスコンピューティングおよびIoT、サイバーフィジカルシステムの基盤となる計算機技術によって、音や光などあらゆる波動現象をコントロールする技術により、実物と見まがう映像を空中に浮遊させることができたり、さらに自然物と区別しがたい人工物が生まれつつあります。つまり、計算機技術が生み出した人工物と自然物の相互作用によって再構築された新たな環境として、デジタルネイチャーは具体化しつつあります。つまり、「デジタル/ネイチャー」ではなく、「デジタルネイチャー」というべき「新しい自然」の姿が明確になってきました。

より具体的なレベルでは、狭い範囲では3DプリンターやAR/VRなどの要素技術を用いて構築されていて、人工生成物を自然環境との相互作用で再びデータ化し、さらに関連するフィードバックループによって進化させていくような自律系として考えていくことができます。あるいはロボティクスとして表現されることもあれば、CGとして表現されることもある。そのような新たな自然の形成方法を工学的に研究しながら、文化・芸術の実践も行っていこうというのが、新たに発足する研究センターの概要です。

また、もうひとつデジタルネイチャーの新展開としては、日本科学未来館の常設展示として2019年から「計算機と自然、計算機の自然」を公開しています。ここでは、現実世界と計算機上で再現された世界の区別がつかなくなるときに、我々の自然観そのものが更新されるのではないかということを人々に問いかける取り組みを行っています。

つまり、いまや我々が作り出した計算機はこの世界にあふれ、それが作り出す世界の解像度や処理能力が、わたしたちの持つ知覚や知能の限界を超えつつある。近い将来、元来の自然と計算機の作り出した自然の違いはますます薄れていき、その違いが意識されない、新しい大きな自然として統合されていく在り方を想像しようということが、この展示のテーマです。現実の蝶々と見まがうデジタルの蝶や砂粒のような人工部品など、ミクロ的なものからマクロ的な世界像までを体感できる展示空間が実現しました。

このように、デジタルネイチャーというコンセプトは、私の本を読んだ人以外にも、徐々に世の中に浸透つつあります。計算機を主軸においた自然環境を含める大きな自然生態系に関するビジョンは、新しい自然観として議論されつつあります。例えば、ガイア仮説のジェームズ・ラヴロックは最近、「人新世」ののちに「ノヴァセン」という計算機や機械による新たなる地質年代を想定する考え方を表明しています。

なぜこうした新しい自然が出現するかの本質を社会的・経済的な条件に即して言えば、未来学者ジェレミー・リフキンの『限界費用ゼロ社会』などで言われている通り、情報テクノロジーの利活用にまつわる限界費用が限りなくゼロに近づいていくからです。このように限界費用が下がった環境で、いま通信網を通じてオープンソフトウェアやハードウェアにアクセスしたり、GitHubなどのプラットフォームを共有したりしながらものづくりを行い、SNSでそれが拡散して新しいテクノロジーを生み出していくといった流れが促進され、それがまた新たな環境を更新していく。

また、自然に含まれる計算プロセスを利用しようという考え方も、「ナチュラルコンピューテーション」、「ナチュラルコンピューティング」などと呼ばれており、自然を演算装置としてみる考え方と、自然から演算機に入力し、自然に再出力するような考え方は相互乗り入れしています。そこには計算機の生態系の一部としての計算機自然(デジタルネイチャー)があり、元来の自然の多様性に基づき、地産地消の進化を遂げていることもあります。

地産地消のテクノロジーについては、一時期メイカーズムーブメントがもてはやされたりしましたが、今後はもっと自然な流れでわれわれの生活に土着していくことになります。このようにデジタル環境が新しい価値を生み出していくプロセスは、発酵のプロセスに似ているかもしれません。たとえば、微生物が作物を発酵させる作用を利用して酒や醤油を醸造したりするように、限界費用の低下したデジタル技術を利用して、様々なプロダクトやカルチャーが生み出されていく。限界費用の低い自然に根差した文化的な意味と、地産地消のナチュラルコンピューテーションというテクニカルな意味の両方を含んでいます。そうした「デジタル発酵」の現象を伴いながら、この社会にいま新たな自然が築かれているのだと見立てることができるわけです。これは2019年のSXSWの基調講演で発表し、近著『2030年の世界地図帳』の中でも解説している考え方です。

限界費用の低いテクノロジーの上に生み出されたデジタルネイチャー上には、現実とほぼ区別がつかないような人工物を作られていくのかもしれないし、逆に人間の側が新たな人工環境のシステムに慣熟して適応していくことになるのかもしれない。前著『デジタルネイチャー』には、人間がデジタルで飲み会を行うようになるということを書きましたが、まさにCOVID-19のパンデミックを機にオンライン飲み会が浸透していくなど、人々の行動変容にも顕れているわけです。目下、自然観としては、人工と自然の区別のつかない新しい自然と新しい日常や新しい行動へと変容しつつあります。